Quanti scelgono di andare sui monti a condurre la guerra partigiana e quanti rimangono nelle città a portare avanti la lotta armata nella clandestinità devono innanzitutto far fronte alle loro necessità alimentari, un problema che presenta una molteplicità di contesti e di condizioni, ovviamente dipendenti dai tempi e dai luoghi in cui operano le brigate partigiane.

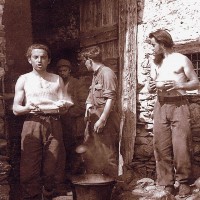

Nei primi mesi la ricerca del nutrimento quotidiano si pone come pura ed elementare questione di sopravvivenza. Gli uomini si alimentano di qualsiasi cibo possano trovare: di quanto raccolgono nei campi e nei boschi (funghi, castagne, frutti selvatici e verdure); dell’offerta dei contadini, generosi di latte e polenta; di viveri asportati dai magazzini dell’ormai disciolto regio esercito.

In tempi successivi il problema del cibo verrà risolto nei modi più vari: potrà essere acquistato dai contadini; requisito da ricchi possidenti e da quei gerarchi fascisti che ne hanno imboscato grandi quantità; prelevato dietro rilascio di buoni voluti dal Comitato di liberazione nazionale per «evitare che la popolazione unisca in un comune giudizio le requisizioni compiute, per assoluta necessità, da nuclei di Volontari della liberta, alle vere e proprie rapine effettuate da volgari delinquenti che trovano comodo esplicare la loro losca attività sotto le mentite spoglie di patrioti» (Comando militare unico Emilia-Romagna, Recuperi e requisizioni). Qualche volta il cibo sarà pure sottratto anche se, specialmente dopo la primavera del 1944, la disciplina partigiana risulterà molto rigorosa nei confronti di chi ruba.

Nell’estate del 1944, poi, i partigiani si procureranno cibo, molto spesso distribuendolo poi alla popolazione, assaltando le strutture dei consorzi agrari, in cui sono conservati gli ammassi, o i depositi in cui sono immagazzinate le derrate alimentari razziate dai nazisti.

Nella memorialistica partigiana è sempre presente il riferimento alla precarietà e alla scarsità del cibo. Tra le tante voci che le confermano, quella inedita di Nello, partigiano impegnato in Val Vajont che, il 24 marzo 1944, scrive nel suo diario: «Non c’è nulla da mangiare al di fuori del lardo che viene preparato in tutti i modi. Crudo, bollito, abbrustolito. Molti stanno male, vomito, diarrea. Alla sera un po’ di polenta e un bicchiere di vino» (Diario di Nello, in archivio dell'Istituto per la storia e le memorie del '900 Parri Emilia-Romagna).

Si mangia tutto ciò che è commestibile, sperimentando nuovi alimenti - che spesso procurano fastidiose conseguenze - e nuovi modi di trattarli; si mangia molto pane e molta polenta, con quotidiana e disgustosa monotonia. Quando si trovano uova si fa anche la pasta. Ciò che permette di sopperire alla mancanza di una alimentazione accettabile è la farina di castagne: senza quella la vita dei partigiani sarebbe molto più dura. Il formaggio costituisce il “companatico” per eccellenza perché di lunga conservazione e facilmente trasportabile, due fattori importanti in una guerra che impone spostamenti rapidi e continui. Il problema dell’alimentazione resterà grave per tutta la guerra (Testimonianza di Aurelio Ricciardelli, partigiano della compagnia Pirì inquadrata nella 36a brigata Garibaldi, operante nelle zone del ravennate).

Approfondimenti bibliografici:

Lorena Carrara, Elisabetta Salvini, Partigiani a tavola. Storie di cibo e ricette di libertà, Bologna, Fausto Lupetti editore, 2015.

Guido Laghi, Appunti sul problema sanitario presso le formazioni partigiane reggiane, in «Ricerche storiche. Rivista dell’istituto per la storia della Resistenza e della guerra di Liberazione in provincia di Reggo Emilia», a. III, n. 9, dicembre 1969, pp. 15-32.

Aurelio Ricciardelli, Problemi di lotta partigiana, testimonianza in Centro di documentazione sulla guerra di Liberazione di Casola Valsenio (www.Cdglcv.blogspot.it).

Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Torino, Einaudi, 1979.

Giorgio Bocca, Partigiani della montagna. Vita delle divisioni Giustizia e libertà del cuneese, Milano, Feltrinelli, 2004.